やってはダメな勉強方法とは

やってはダメな勉強方法とは

「頑張って勉強しているのに、なぜか成績が伸びない…」 もしかしたら、その原因は、実は...「間違った勉強法」にあるかもしれません。 「努力は報われる」とよく言われますが、これは「正しい努力」が前提です。非効率な方法でいくら時間を費やしても、期待する成果には繋がりません。 このページでは、多くの学生が陥りがちな「やってはいけない勉強法」を具体的に解説します。もし心当たりのある項目があれば、今日からその勉強法を見直してみましょう。 今回は、よくある勉強方法の失敗事例を見ていきましょう

目次 |

- 自分にあった学校を選びたい方

- 塾の選び方を知りたい方

- お勧めの学校を知りたい方

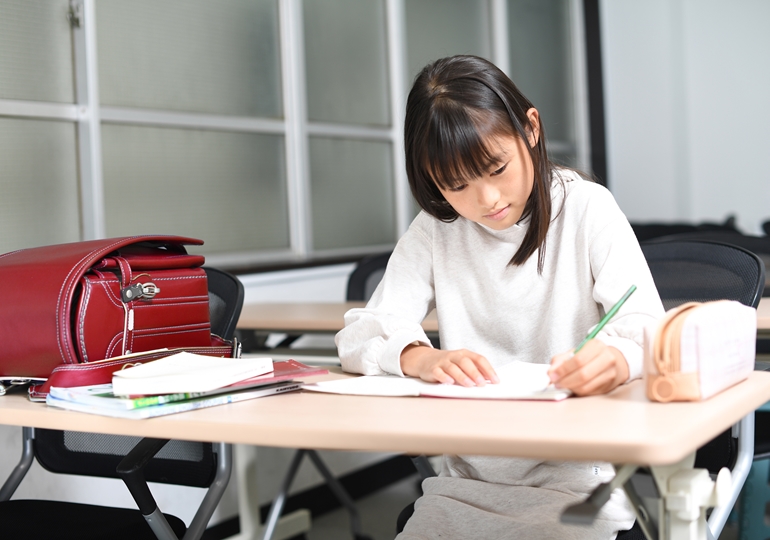

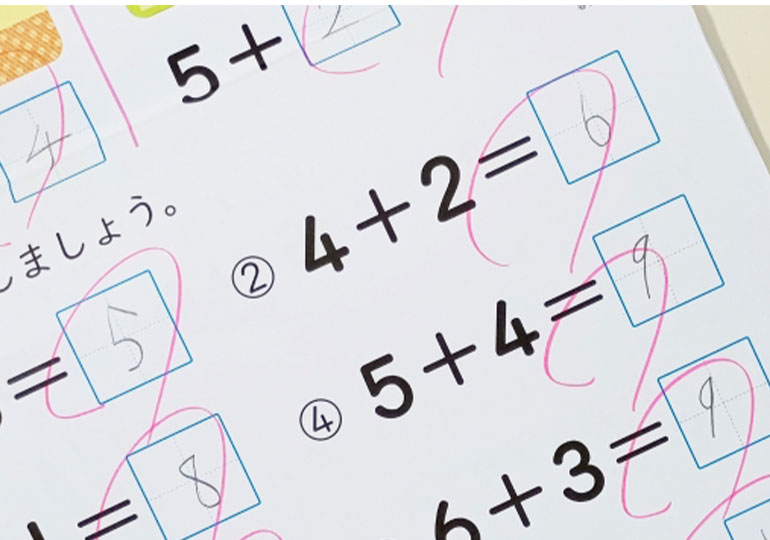

1.答えを丸暗記

答えを丸暗記

勉強が苦手、嫌いな人ほど、答えを丸ごと

丸ごと「暗記します」

答えの丸暗記は、シンプルに最悪です。

一見、効率的に見えるのが恐ろしい点です。

長期的な学力向上には、ほとんど繋がりません。

それどころか、勉強が嫌いになる可能性があります…

特に、数学の解答や歴史の年号、英単語の羅列など、答えだけを覚えることに終始してしまうと

とても危険です…

応用力が全く身につきません^^

・なぜその答えになるのか??

・どういう背景があるのか??

といった「本質的な理解」が抜けてしまうため、少し問題の形式が変わるだけで全く解けなくなってしまいます。

例えば、数学の問題で公式を丸暗記しても、その公式がどのように導き出されるのか、どんな状況で使うのかを理解していなければ、複雑な問題には対応できません。

また、歴史の年号を覚えるだけでは、

その出来事が、なぜ起こったのか??

その後、歴史にどう影響したのか??

なぜナポレオンは、指揮官として優秀だったのか?

なぜ、織田信長は、本能寺で殺されたのか?

坂本龍馬は、なぜ命を狙われていたのか?

なぜ討幕をしようと思ったのか?

全てには、前後に意味があり、人間の行動には、「なぜ??」が必ずあります。

歴史は「なぜ?」を学ぶ事が大事になります。

流れを把握できないと、論述問題や資料問題に対応できなくなります。

丸暗記は、短期的なテスト対策には有効な場合がありますが、すぐに忘れてしまうため、学年が上がったり、入試が近づいたりするにつれて通用しなくなります。

本当の学力とは、知識をただ覚えることではなく、覚えた知識を使って考える力、応用する力です。

丸暗記から抜け出すためには、「なぜ?」という疑問を常に持ち、その答えを追求することが重要です。問題が解けたら、なぜその答えになるのか、他の解き方はないのかを考える癖をつけましょう。

間違えた問題は、どこでつまずいたのかをしっかり分析し、理解できるまで解説を読み込んだり、先生に質問したりする姿勢が大切です。

・なぜ?を大事に ・前後を覚える ・応用力が身につかない... |

2.わからない部分を飛ばす

わからない部分を飛ばす

わからない部分を

「後でやろう」

「面倒だから飛ばそう」

と放置する事ってありませんか?

これは、最も危険な勉強法の一つです。

特に、数学や英語、理科などの積み上げ型の科目では

基礎が理解できていないと

その上に築かれる応用が全く理解できなくなります…

例えば、

数学で分数や小数の計算が苦手なまま方程式に進むと、計算ミスが増えます。

なぜその計算をするのか?

という本質的な理解ができなくなってしまいます。

英語も、基本的な単語や文法が曖昧なまま長文読解に進んでも

内容を正確に把握することは困難です。

前後の文章で推測るにも限界があります…

わからない部分を飛ばしてしまうと、その後の学習で常に「基礎が抜けている」という不安がつきまといます。

結果として、新しい単元を学ぶ際にも自信が持てず、学習効率が低下する悪循環に陥ります。また、テストで似たような問題が出たときに、全く手が出せずに後悔することになります。

実は、

「わからない」という状態は、学力を伸ばす絶好のチャンスです。

わからない部分を見つけたら、すぐに立ち止まり、徹底的に理解するように努めましょう。

・教科書や参考書を読み直す

・インターネットで調べる

・先生や友達に質問するなど、あらゆる手段を使ってその「わからない」を解消することが重要です。

一見遠回りに見えるかもしれませんが、

一つ一つの「わからない」を丁寧に潰していくことが、結果として最も効率的で確実な学力向上に繋がります。

苦手意識を克服し、自信を持って次のステップに進むためにも、「わからない部分を飛ばす」という悪癖は今日で終わりにしましょう。

・応用問題に対応できない ・成績が悪くなる ・周りに聞く習慣が大事 |

3.なんとなく正解して放置

なんとなく正解して放置

問題集や過去問を解いて「なんとなく正解したからOK」と放置するのは、非常に危険な勉強法です。**正解したとしても、その理由を明確に説明できなかったり、偶然当たっただけであったりする場合、それは「本当の理解」には至っていません。このような状態を放置すると、以下のような問題が生じます。

まず、

応用力が身につきません…

テストでは、全く同じ問題が出るとは限りません…

少し表現が変わったり、複数の知識を組み合わせる必要があったりする場合に、なんとなくの理解では対応できません。

・なぜその答えになるのか?

・この選択肢は、なぜ間違っているのか?

を論理的に説明できない限り、本当の学力とは、到底、言えません。

次に、

弱点の把握ができません…

偶然正解した問題の中には、実は理解が曖昧な部分が隠れていることがあります。

そこを深掘りせずに放置してしまうと、自分の苦手な分野や理解不足な箇所を正確に把握できず、効果的な復習ができません。結果として、同じような間違いを何度も繰り返すことになりかねません。

「なんとなく」を「完全に理解した」に変えるためには

正解した問題に対しても「なぜこの答えになるのか??」

を常に自問自答する癖をつけましょう。

これが大事です!!

さらに、解説を熟読し、自分の考え方と解説が一致しているかを確認します。

もし一致していなければ、どこで考え方がズレたのか??を分析して修正します。

さらに

類似問題を解いてみて、本当に理解できているかを確認することも有効です。

正解した問題は、自分の得意分野である可能性もありますが、

「なぜ」を深掘りすることで、さらに知識を盤石なものにできます。

漫然と数をこなすのではなく、一問一問を大切にし、徹底的に向き合うことが、確実な学力向上への道です。

・飛ばすな ・類似問題をやれ ・ズレを見逃すな |

4.ノートよりも先生に注目せよ

ノートよりも先生に注目せよ

「ノートが綺麗=成績が良い」とは限りません。

むしろ、ノートを綺麗にすること自体が目的になってしまい、学習の本質から外れてしまうケースが多く見られます。

原因は、意識が「内容の理解」や「記憶」といった本質を見失っているからです。

・イラストを凝りすぎたり

・ひたすら板書を写すことに集中しすぎたり

・どの色ペンで塗ろうか?考えすぎたり

すると、肝心な「考える時間」や「理解する時間」が失われてしまいます。

綺麗なノートを作ることに時間を費やすあまり

授業中に先生の話を聞き逃します…

先生:「ここ大事です!!」

と言っているのに、聞き逃し、線を引いている…

そりゃ〜成績が落ちるわけです。

テストに出る!!という事は、この単元で重要な部分というわけです。

ノートを取るのに必死になると、その場で疑問点を解消する機会を失ったりすることがあります。

また、復習の際に、見た目は綺麗でも内容が頭に入ってこない、どこが重要なのかが分かりにくいといった問題も生じがちです。

ノートを綺麗にするのは

「勉強したくない」

「考えたくない」からです。

無意識で拒否をしているわけです。

その教科が好き、先生が面白いのであれば、ノートよりも先生に注目します。

ノートの本来の目的は、学習内容を整理し、理解を深め、復習に役立てることです。

そのためには、以下のような工夫が必要です。

1.自分にとって分かりやすい形であること

必ずしも他者が見て美しい必要はありません。自分が後から見返したときに、何が書いてあるのか、どこが重要なのかがすぐに理解できることが重要です。

2.思考のプロセスが残されていること:

ただ板書を写すだけでなく、先生の説明で気づいたこと、疑問に思ったこと、自分で考えたことなどをメモしておくことで、後から復習する際に思考をたどることができます。

3.文字を減らし、余白を作る

後から情報を書き加えたり、疑問点をメモしたりするために、ある程度の余白を残しておくのがおすすめです。

なるべく文章の量を減らしましょう。

シンプルであればあるほど、後で思い出しやすくなります。

大切なのは、ノートを作る過程でどれだけ頭を使っているかです。

ただ漫然と写すのではなく

自分なりに要約したり、図式化したり、色を使って重要度を区別したりすることで、能動的な学習に繋がり、理解が深まります。

綺麗なノートを作ることに固執せず、「使えるノート」を作ることを意識しましょう。

・先生の解説を聞け ・プロセスを残す ・使えるノートを作る |

5.その参考書、本当に必要ですか?

その参考書、本当に必要ですか?

参考書がとにかく多い…

これも、勉強が苦手な人のよくある特徴です…

「あれもこれも」とたくさんの参考書に手を出すのは、一見すると熱心な勉強に見えます

しかし、非効率的な勉強法の一つです。

多くの参考書に手を出すことで、以下のようなデメリットが生じます。

まず、一冊一冊を中途半端にしかこなせなくなります。

それぞれの参考書には、内容の構成や解説の仕方、問題のレベルなどに特徴があります。

複数の参考書に手を出すと、各参考書の良さを十分に引き出せないまま、消化不良に陥りがちです…

結果として、どれもこれも終わらず状態に…

恐ろしいことに、「やった気」だけにはなれます…

時間を使って、本当に身につく知識はちょっとだけ…

という状態になってしまいます。

次に、

自分に合った参考書を見極める時間が失われます。

書店には膨大な種類の参考書が並んでいます。

どれを選べば良いか迷ってしまう気持ちはよくわかります。

しかし、あれこれと買い集めるよりも、まずは少数の参考書を手に取り、実際に使ってみて自分に合うかどうかをじっくりと見極めることが重要です。

そして、一度決めた参考書は、「これ一冊を徹底的にやり込む」という覚悟が必要です。

最後は「達成感を得にくい」という部分です。

参考書を何冊も抱えていると、「まだ終わっていない…」という焦りや不安ばかりが募り、なかなか達成感を得ることができません。

これは、学習意欲の低下にも繋がります。

効果的な参考書の使い方としては、「少数精鋭」が基本です。

各科目で信頼できる参考書を1〜2冊選び、それをボロボロになるまで徹底的に使い込むことを目指しましょう。

繰り返し学習することで、知識の定着を図り、応用力を養うことができます。

「量が質を凌駕する」のではなく、「質の高い学習を深める」ことが大切です。

自分に合った参考書を厳選し、それを徹底的にやり込むことで、確実な学力向上を目指しましょう。

というわけで、今回は、やってはいけない勉強方法でした。

皆さんも、勉強の仕方には気をつけてください^^;

勉強をするなら、まず、勉強の仕方を学ぶ。そこから勉強をスタートする。というのが効率的です。。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

どんな事でも結構です。ぜひ、コメントお待ちしております。

あなたの意見を聞かせてください

この記事の感想や意見を、ぜひお聞かせくださいませ。

※誹謗中傷がひどい場合、予告なく削除する事があります。

おすすめページ

このページを見た人は、以下のようなページを見ています。

進学塾に通うメリットとは 中学受験をするなら、塾は強力な味方に どんな部分が魅力的なのか?

株式投資をはじめよう 労働だけの資産形成は、もう古い 教育資金は投資で増やそう

進学塾の種類と選び方とは? 塾には種類があり、目的ごとに 細かく細分化されています。

2025年の東大合格ランキング 2025年の東大・京大・医学部合格者ランキング 進学校をご紹介

医学部の合格者を伸ばしている学校

高校受験の内申点とは 高校入試はもう始まっている 受験の仕組みと内申点の意味とは

教育資金について考えよう 教育資金はいくら必要? 目安の金額と、増やし方とは

公益資本主義と豊かな中間層 豊かな中間層を作る事が、国会にとって大事 我々は何を目指したらいいのか

衝動的に生きる 衝動的に生きる大切さ つまらない人生にしない方法

投資をするならsofiがおすすめ アメリカ最強のフィンテック企業 その強さと将来性について考察

幸福の資本論 お金があれば?友情があれば? 幸せに生きるにはどうしたらいいか?

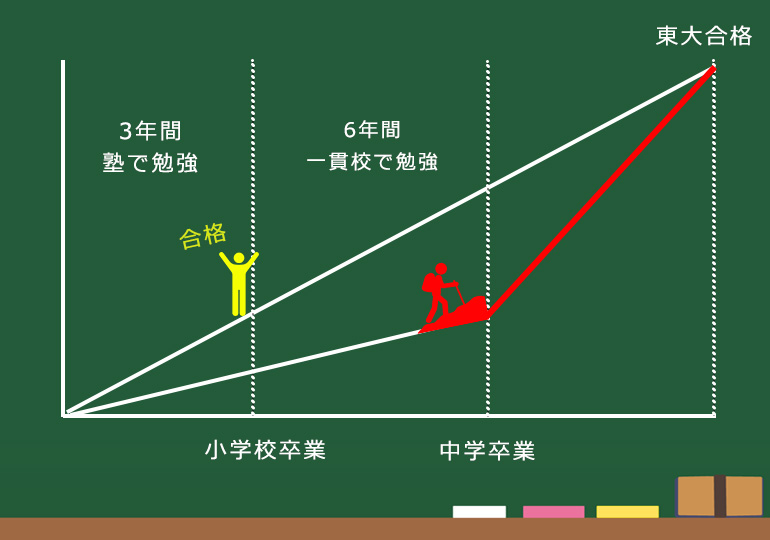

凡人が東大に最短で合格するには 何をどのくらい勉強をしたらいいのか? 具体的に考えてみましょう

中学受験はいつから?変わる受験の世界 都市部では当たり前になった中学受験 本当は、いつからはじめたらいいのか?

人手不足なのに仕事がないのはなぜか? 人がいない。だけど、仕事はある?? ねじれ現象が起きる原因とは...

自己探求が究極の学問 自己探求を続けて心理改善しよう 幸せに生きるために必要な事とは

パランティアの何がすごいのか? AIのOSのようになっている 企業に深く入り込む企業

後悔しない高校選び方とは 選ぶ基準が、実は難しい高校 自分にぴったりの学校を見つける方法とは

中高一貫校の選び方 正しい中高一貫校の選び方とは どうやって選んだらいいのか

中学受験における偏差値とは 中学受験における偏差値は ちょっとだけ特殊です

歴史が加速する2025年からの20年 これからどんな時代になるのか? テクノロジーがもたらす大変化を予測